목록전체 글 (91)

엔지니어링 공부방

[논문 공부] Multivalent rechargeable batteries - 다원자가의 충전 배터리 - 차세대 배터리 소개

[논문 공부] Multivalent rechargeable batteries - 다원자가의 충전 배터리 - 차세대 배터리 소개

배터리 공부를 위해 처음으로 선택한 논문은 리뷰 논문입니다. 제목 : Multivalent rechargeable batteries 저널 : Energy Storage Materials 20 (2019) 253–262 저자 : A. Ponrouch, J. Bitenc b, R. Dominko, N. Lindahl, P. Johansson, M.R. Palacin 배터리의 '배'도 제대로 모르면서 ㅋㅋㅋ 논문에 도전하는 이유는 어려운 것을 두드리면 나머지것이 상대적으로 쉬워지는 효과가 있기 때문입니다. 논문에서 중요한건 그림이라고.. 제 교수님이 그러셨기에.. 그림부터 파보도록 하죠 ㅋㅋ 첫번째 그림을 볼까요? LIB는 리튬이온배터리 입니다. 즉, 일반적인 리튬이온 배터리의 개념도네요. Electrolyt..

반도체란 무엇인가? 반도체 구성 및 작동 원리 – 2편 [반도체 8대 공정] MOSFET이란 무엇인가??

반도체란 무엇인가? 반도체 구성 및 작동 원리 – 2편 [반도체 8대 공정] MOSFET이란 무엇인가??

우리가 아는 반도체는 어떻게 만들어질까요? 반도체를 만드는 공정을 흔히 반도체 8대 공정이라고 합니다. 그리고 8대 공정의 순서는 아래와 같습니다. 사실 공정 자체를 설명하는 포스팅은 조금만 찾아보면 많습니다. 그런데.. 8대 공정이나 공정을 아무리 들여다 봐도 ‘반도체가 어떻게 만들어지나’ ‘원리가 무엇인가’에 대한 본연적인 궁금증에 대한 속시원한 해답을 찾을 수가 없었습니다. 그래서!! 이리저리 인터넷을 뒤져서!! 제가 이해한 내용을 토대로 설명해 보도록 하겠습니다. 먼저 반도체가 어떻게 생겼나 부터 시작해보도록 하겠습니다. 반도체의 종류가 사실 많은데 그 중 핵심인 ‘시스템 반도체’ 혹은 ‘비메모리 반도체’라고 불리는 cpu를 한 번 보도록 하죠 CPU는 중앙처리 장치로 연산, 인출, 해독, 실행,..

반도체란 무엇인가? 반도체 구성 및 작동 원리 – 1편 [반도체 정의 및 분류]

반도체란 무엇인가? 반도체 구성 및 작동 원리 – 1편 [반도체 정의 및 분류]

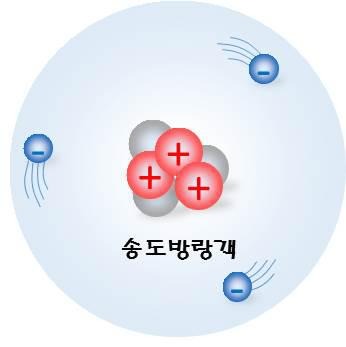

반도체란 무엇일까요? 전자/전기 제품의 기초 핵심이 되는 반도체에 대해 한 번 알아보도록 하겠습니다. 정말 안 들어본 사람이 없을 ‘반도체’라는 단어인데 사실 정의를 봐도 정확히 이해가 되진 않습니다. 네이버 백과의 정의를 보면 반도체란 “상온에서 전기가 잘 통하는 금속과 통하지 않는 절연체와의 중간 정도의 전기 저항을 가지는 물질” 이라 돼 있습니다. 솔직히 이렇게들어서 와 닿지는 않죠… 우선 이해를 돕기 위해 반도체의 분류와 간단한 그림을 첨부하였으니 한 번 보시죠. 보시면 사전에서 정의하는 반도체와 우리가 생각하는 반도체에 약간의 차이가 있습니다. 반도체를 전기가 통하는 도체와 통하지 않는 부도체의 중간인 소재라고 말하는 것은 '실리콘' 혹은 '게류마늄' 등의 반도체 물질에 도핑(첨가물 넣는 것)을..

보호되어 있는 글입니다.

보호되어 있는 글입니다.

열량(Q)과 비열(C)이란 무엇일까? 정의와 개념 [+연습 문제]

열량(Q)과 비열(C)이란 무엇일까? 정의와 개념 [+연습 문제]

열역학의 기본 개념인 열량과 비열에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 먼저 열량은 칼로리로도 많이 알려진 것으로 1칼로리의 최초의 정의는 1기압에서 물 1g 의 온도를 1도씨 올리는데 필요한 에너지의 양 입니다. 더 구체적으로 말하면 열량의 단위가 칼로리인 것이죠. 열의 단위인 칼로리는 국제단위계(SI)로 줄(J)과 와트초(W.S)로 나타낼 수 있고 영국 열량 단위인 BTU로도 나타내기도 합니다. 그렇다면 비열은 무엇일까요? 비열의 정의는 어떤 물질 1g의 온도를 1도씨만큼 올리는데 필요한 열량입니다. 그렇다면 연습 문제 한 번 볼까요? 문제 1. 150kg의 물을 18℃ 에서 26.2 ℃로 가열하는데 필요로 하는 열량은 약 몇 kJ인가? (단, 물의 비열은 4.2 kJ/kg ∙K 이다.) 문제 2. 질량 ..

현대자동차 1차 협력 업체 [1차 벤더, 주요 협력업체] 목록 [LIST] + 연봉/잡플래닛 평점

현대자동차 1차 협력 업체 [1차 벤더, 주요 협력업체] 목록 [LIST] + 연봉/잡플래닛 평점

현대자동차는 대한민국 최대 규모의 자동차 회사로 연간 매출액만 100조에 임박합니다. 그만큼 1차사 2차사 3차사 줄줄이 연계된 회사들 즉, 협력업체들이 많죠. 그 중 유명한 회사들이 현대모비스, 현대트랜시스, 현대위아 등등이 되겠습니다. 사실 자료 찾기가 쉽지 않아서.. 2006년도에 작성된 자료를 참고하다 보니 중간중간 사라지고 병합된 회사들도 많네요. 10년이 넘는 사이에 새롭게 생긴 협력업체와 회사도 많을 것 같은데 현대자동차 직원이면 좀 더 쉽게 알 수 있지 않았을까 싶네요 그림 파일로 되어 있어서 검색하기가 쉽지 않을거 같아 아래 매출순으로 다시 한 번 정리해 보았습니다. 1차 협력업체 리스트 찾는게 쉽질 않네요 ㅋㅋ 이상하게 말이죠. 궁금해 하는 사람 많을 텐데 '현대자동차'에서 자체적으로 ..

전기 기초 (7편) - ['단상 및 3상' 3선식과 4선식] 무슨 의미일까? Y결선과 델타 결선

전기 기초 (7편) - ['단상 및 3상' 3선식과 4선식] 무슨 의미일까? Y결선과 델타 결선

3상 4선식이 과연 무엇을 의미하는 걸까요? '3상 4선식' 혹은 '3상 3선식' 전기에 대해 궁금증을 갖기 시작하면 바로 만날 수 있는 용어죠!! 어떻게 보면 간단한데 또 깊게 파고 들어가면 끝도 없는.. 바로 그런 개념입니다. 3상 4선식은 용어 자체가 의미하듯이 3상(R/S/T) + 중성선(N)을 합해서 4개의 전기 선을 쓰는 것을 의미합니다. 위 그림을 보면 3상과 중성선 총 4개의 선으로 들어온다고 생각하시면 될 것 같습니다. 즉, 배전함을 열었을 때 위 사진처럼 4개의 선으로 3상 전류와 N 중성선이 들어오는 것이죠 그렇다면 이건 결선을 어떻게 할까요? 아래 빨간 동그라미 부분을 어떻게 연결하느냐에 따라 'Y결선', '델타 결선'이 나뉘게 됩니다. 즉 집 근처까지 3상으로 송전한 후에!!! 저..

전자 접촉기(마그네틱 스위치) 구조 및 원리 - 2편 [구동 원리, 자기 유지 회로]

전자 접촉기(마그네틱 스위치) 구조 및 원리 - 2편 [구동 원리, 자기 유지 회로]

전자접촉기를 알기 위해서 필요한 내용을 1편에서 정리해 보았습니다. 그럼 이제 전자접촉기에 대해 한 번 파헤쳐 보겠습니다. 우선 ‘전자접촉기’의 정의를 보면 [전자석으로 제어되는 개폐기로, 대전류를 개폐하는 경우가 많기 때문에 소호장치를 갖춘 것이 많다, 개폐 빈도와 전기적 · 기계적인 수명에 따라 여러 가지 종류가 있다. 전동기 회로의 개폐 등에 쓰인다] 라고 되어 있습니다. 전자접촉기는 결국 스위치 입니다. 원할 때 전류를 흐르게 하고 원치 않을 때는 전류를 차단합니다. 그렇다면 우리가 일반적으로 보는 버튼 스위치랑은 무슨 차이가 있을 까요? 일반 스위치와의 차이점이 바로 ‘전자접촉기’를 사용하는 목적이겠죠? 아래 그림과 가튼 버튼형 스위치가 아닌 접촉기를 사용하는 이유를 제가 곰곰히 생각해 봤습니다..

전자 접촉기(마그네틱 스위치) 구조 및 원리 - 1편 [a접점, b접점, 푸시버튼 스위치, 전자석]

전자 접촉기(마그네틱 스위치) 구조 및 원리 - 1편 [a접점, b접점, 푸시버튼 스위치, 전자석]

‘전자 접촉기’ 혹은 ‘마그네틱 스위치’ 라고 불리는 제품이 있습니다. 이번 포스팅에서는 이 전기 제품에 대해 알아보려 합니다. 설비 혹은 전기 쪽 일을 하다 보면 아주 흔하게 접할 수 있는 녀석이죠. 그런데 이 원리가 인터넷에 명확히 정리 되어 있는 곳이 없네요…ㅠ 그래서 한 번 정리해 봤습니다. 시작하기에 앞서 전자 접촉기는 전자 개폐기, 전자 계전기(릴레이)와 차이가 있다는 것을 짚고 넘어가겠습니다. 위에 보시는 것처럼 전자접촉기, 전자계전기, 전자개폐기는 모두 다른 제품입니다. 이름이 비슷해서 처음에 큰 혼동이 오더라구요. 이번 포스팅의 주인공은 전자접촉기 (마그네틱 스위치) 입니다. 구동원리, 사용목적 등에 알아보기 위해 또 알고 넘어가야 할 항목들을 잠시 설명해보도록 하죠 내용은 A접점과 B접..

물의 삼중점, 끓는점, 기화, 기화열 [액체 질소에 손을 넣는다면 어떻게 될까?]

물의 삼중점, 끓는점, 기화, 기화열 [액체 질소에 손을 넣는다면 어떻게 될까?]

삼중점이라고 들어보셨나요? 중고등학교 때 배웠던거 같기도 한데 ㅎㅎㅎ 아래 그림에 보시는 것처럼 압력과 온도에 따른 물체의 상태를 표현할 떄 나타나는 한 '점' 입니다. 물의 삼중점은 1기압에서 0도 이하면 얼음이고.. 100도 이상이면 기체(수증기)고.. 이걸 생각하며 그려본다면 대충 감이 오시지 않나요?ㅋㅋ 물의 삼중점 이런 그래프를 보면 이 물질이 특정 압력과 온도 상태에서 어떠한 형태를 유지하고 있는지 알 수가 있습니다. 자 그럼 여기서 질문 Q. 상온, 진공 상태에 물을 두면 어떻게 될까요? A. 그래프에서 보면, 기압이 0에 가까우면 끓는 점도 0에 가깝습니다. 즉, 진공 상태에서 물을 마구마구 끓게 되지요 (단, 끓는다고 뜨겁지 않습니다) 오히려 액체가 기체가 될 때는(기화) 열을 흡수하게 ..

범선이 바람을 역행하며 항해를 하는 원리 - 베르누이의 법칙

범선이 바람을 역행하며 항해를 하는 원리 - 베르누이의 법칙

요즘 시대에는 바람을 이용해서 항해하는 범선은 거의 없죠 요트 정도나 있을까요?ㅎㅎ 워낙 모터가 성능도 좋고 기술이 많이 발전해서 범선은 더이상 사용되지 않지만 예전에는 참 많았죠 웅장하고 멋있는 범선들은 바람이 어느 방향에서 불어와도 거의 원하는 방향으로 항해를 할 수가 있었다고 합니다. 도대체 어떻게 바람을 맞으며 앞으로 나아갈 수 있었을까요? 먼저 이해를 위해 베르누이 방정식을 한 번 볼까요? 사실, 공학을 전공하지 않았으면 위 말이나 식이 전혀 이해가 안 되실 수도 있지요. 식은 일단 무시하시구요.. 저희가 관심 있는 내용은 바람이나 액체와 같은 유체가 속도가 빨라지면 압력이 낮아진다고 이해하시면 됩니다. 유체가 빨리 움직이면 분자들 간격이 넓어져서 당기는 힘이 생긴다고 할까요? 이 원리를 통해 ..

콘덴서란 무엇일까? [캐패시터 / 축전기] 구조 및 작동 원리

콘덴서란 무엇일까? [캐패시터 / 축전기] 구조 및 작동 원리

콘덴서 혹은 커패시터(캐패시터) 축전기라고도 불리는 이 부품에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 우선 콘덴서가 어떻게 생겼냐 하면 아래 그림을 보시죠 그림처럼 도체 사이에 유전체가 들어있네요! 그럼 이제 사전적인 정의를 찾아보도록 하겠습니다. 위에 보시는 것처럼 콘덴서는 교류 전기만 흐르도록 하고 또 일시적으로 전하(전기)를 저장하기도 합니다. 그렇다면 어떤 방식으로 이런 작동이 이루어 지는지 보도록 하겠습니다. 콘덴서는 기본적으로 도체 2개 사이에 유전체(=절연체)를 집어 넣어 만듭니다. 유전체에 대해서 잘 알고 있어야 이해가 쉬우니 제가 작성한 포스팅 참고 부탁드립니다. ㅎㅎ 2019/07/10 - [전기공학/전기원리] - 전기 원리 (4편) – 도체와 부도체란 무엇인가? 절연체, 유전체(유전율), 유전..

전기 기초 (6편) - [380V 단상 / 220V 삼상 존재??] 한전 전기 기본 공급약관 (훑고 가기)

전기 기초 (6편) - [380V 단상 / 220V 삼상 존재??] 한전 전기 기본 공급약관 (훑고 가기)

220V는 단상이고 380V는 삼상이고 대충 전기에 대한 감을 좀 잡다 보면 380V 단상도 가능한가? 220V삼상은 있나? 이런 질문이 떠오를 수 있습니다. 제가 그랬거든요.. 출처 https://blog.naver.com/kkkcw/221305606834 단상 380V 단상 380V * 단상 380[V] 부하기기가 있는지? -전기사업법 제16조(전기의 공급약관)에 의거한 전기공급약... blog.naver.com 아주 명쾌하게ㅋ 국내에서는 220V 단상 / 380V 삼상 이 끝입니다. 아래 사이트에 '한국전력공사_전기공급약관(2018) 자료 받을 수 있습니다' https://blog.naver.com/tobbyzzang/221561169049 전기 기초 (6편) - [380V 단상 / 220..

전기 기초 (5편) - 220V 쓰는 이유 [대한민국은 왜 220V를 쓸까?] 전압과 전력 손실

전기 기초 (5편) - 220V 쓰는 이유 [대한민국은 왜 220V를 쓸까?] 전압과 전력 손실

위 그림을 보면 무슨 생각이 드시나요? 돼지코라고도 불리는 220V 콘센트를 한번 표현해 봤습니다. 전기가 최초로 개발될 당시 전세계적으로 110V를 사용하였습니다. (그 이유는 맨 뒤에) 그에따라 대한민국도 1970년대까지 110V를 사용하였지요 저도 어렸을 때 110V 를 많이 보았는데 이젠 거의 찾아볼 수가 없네요 그런데.. 1970년대 급격한 전기 사용량 증가에 따라 열악했던 전력사정을 개선할 필요가 있었습니다. 전력 문제를 해결할 수 있는 방법은 두 가지 였습니다. 하지만 전선 교체(굵은 전선으로 해서 저항을 줄임)는 비용이 너무 들기 때문에 한전은 32년에 걸쳐 승압 작업을 하게 됩니다. 110V에서 220V로 말이죠. 그러면 1번과 2번 방법이 어떻게 전력손실에..

전기 기초 (4편) - 직렬과 병렬 [전압 전류 계산] [콘센트에 플러그를 여러개 꽂으면 안되는 이유]

전기 기초 (4편) - 직렬과 병렬 [전압 전류 계산] [콘센트에 플러그를 여러개 꽂으면 안되는 이유]

중학교 고등학교때 배우는 전지 / 저항 의 직렬 병렬 연결 내용이 기억 나시나요? 위 표에 아주 상세히 설명이 돼 있죠!! 중고등학교 때 배우는 내용이랍니다 ㅎㅎㅎ 저도 어렴풋이 기억이.. 자세한 설명 및 개념은 아래 포스트 참조 https://dalvitjeju.tistory.com/74 직렬연결 vs 병렬연결 안녕하세요. 제주도에서 중·고등학생을 대상으로 개인&그룹 과학수업을 하고 있는 달빛과학 입니다. 초등학교 과학 시간에 우리는 '직렬 연결'과 '병렬 연결'에 대해서 간단하게 배웠습니다. 이번 시간에는 직렬.. dalvitjeju.tistory.com 전지는 직렬 시 전압을 더하고 병렬 시 수명이 늘어납니다. 가정에서 사용하는 단상 220V는 모두 병렬로 연결 되어 있습니다. 아래 사진을 보시..